『MIZUマネジメント』第8号を追加しました。下の画像をクリック、または『季刊誌』のページをご覧ください。

『働き方/子育て』の記事を更新しました記事コンテンツの『働き方/「子育て』に、新たな記事(『都会の人と地域の森を繋ぐ』から始まる持続可能な森林経営)を追加しました。

『都会の人と地域の森を繋ぐ』から始まる持続可能な森林経営日本の国土の7割を占める森林だが、十分な管理がなされず放置されている森林も少なくない。また、燃料用資源の需要増や木造中高層建築などでここ数年の木材需要は微増傾向にあるが、林業経営体や林業従事者は減少が続いており、これまでの林業を中心とした森林利用からの変化が求められている。そうした中、一般社団法人森と未来では、森と人を繋げる活動を通して、自然と人が共生する持続可能な未来づくりの取り組みを進めている。森と人が互いに成長できる繋がりの創出について、代表理事の小野なぎさ氏に話を聞いた。

森に関心を持ったきっかけについて小野氏は、「具体的に森に関わりたいと認識したのは大学に入る時ですが、潜在的な意識としては幼少期から森への憧れのようなものを抱いていました」と語る。幼少期は海に関わる仕事をしていた父の影響で、週末は山にキャンプに行くことが多かったという。自然の中では新たな発見があり、都会を離れ、山や森という環境に身を置くことで、心身が緊張から解放され癒しを得る。この時の体験が、現在の取り組みにつながっている。

東京農業大学地域環境科学部森林総合科学科にて、森林と地域の関係について学ぶ中で、幼少期から抱いていた「なぜ森にいるとこんなに心地よいのか」という気持ちを思い出し、「森と健康」をテーマとした論文に着手した。この研究の中で実施した“癒し”に関する研究がきっかけとなり、大学卒業後は企業のメンタルヘルス対策に関わる仕事に就く。「メンタルヘルスの仕事を通して感じたことは、現代人は疲れている人が多いということ。特に都会ではその傾向が顕著に表れていたので、都会の人を森に連れて行って“癒し”を感じてもらいたいと考えるようになりました」と当時を振り返る。

心理学を学び、認定産業心理カウンセラーの資格を取得。心理学の観点から社員の心の健康をサポートする取り組みや 、心療内科にてカウンセラーとして勤務するなど活動の幅を広げていく中で、メンタルヘルス支援に関わる仲間と、健康リゾートホテル事業に携わることとなる。山梨市の保有している施設を借り、自然のリズムで身体のバランスを整えることをコンセプトとしたホテルの立ち上げに参加する。「このプロジェクトを通してホテルの経営だけでなく、地域との関係や地方での人の雇用、行政や民間企業との連携など様々なことを学びました」(小野氏)と話す。この経験を通して、森という空間を活用して人の健康増進と地域の振興に貢献したいという意識がさらに高まり、2015年に『一般社団法人森と未来』を設立した。

「”森と未来”という名前は、『森and未来』ではなく『森with未来』という意味でつけました。日本にはたくさんの森があり、活性化が必要な地域もたくさんあります。一方で、都会の人は疲れていて、自然を求めている。だから、都会の人と地域の森を繋ぎ、心身の健康増進と地域振興をともに進めていく。人と森がともに豊かである未来に貢献したいと考えています」と法人設立の目的を語る。

現在の森林の状況については、「ライフスタイルの変化とともに森からは人もお金も無くなりつつあります。森の管理や維持には手間もお金もかかるので、従来の林業一辺倒の森林経営では森林の管理は難しくなっています。森という空間をもっと多面的に活用してお金が落ちる仕組みを作っていかなければ、将来的には健全な森が失われてしまいます」と警鐘を鳴らす。そこで、『森と未来』では山村地域の人々と森林空間を活用した新たなサービスの創出を目指し、都会と地域の双方に向けたコンテンツを提供している。

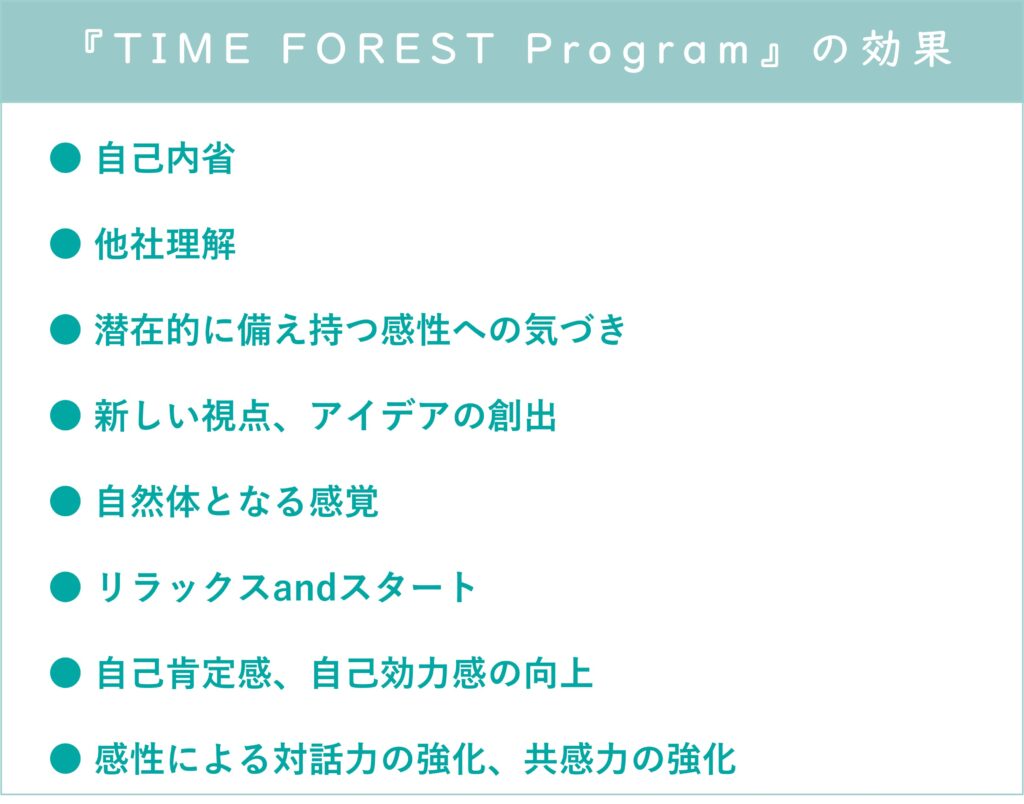

都会向けには、森の中で研修を行う『TIME FOREST Program』や森林浴を活用した環境経営、SDGs活動の支援、さらには森の価値を知ってもらうための講演会や執筆活動などを行っている。森林浴には、自己免疫力を高める効果やマイナス感情を低下させ思考をポジティブにする効果、ストレスホルモンを減少させる効果などが医学的にも認められている。「特に、ビジネスマンは日常のストレスで疲弊しているケースが多く、日常から離れた森林空間での研修により、緊張から解放され、集中力の向上やリラックス効果によるメンタルヘルスの改善、その他に新しい視点やアイデアの形成、感性や自己肯定感の向上、仲間とのコミュニケーション促進などが期待できます。参加者からも好評で、リピーターや新規の依頼も増えています」と事業の手応えを語っている。

地域向けコンテンツでは、森林資源を活用した体験型サービスなど新たな地域産業の創出を支援する『森林サービス産業支援』のほか、森林活用のための様々な情報を提供する講演会・イベントなども開催している。森林サービス産業とは、林野庁が2019年から提唱した取り組みで、健康・観光・教育など様々な視点から森林という空間を活用した体験サービス等を提供することで、人々の健康で心豊かな生活や企業で働く人の活力向上等に貢献し、山村地域に新たな雇用と所得機会を生み出すというもの。すでに検討を始めている地方自治体もある。

森林サービス産業の創出に向けた課題について小野氏は、「大事なことは地域振興につながる持続可能な取り組みとすること。そして、参加者からお金を頂けるだけの価値あるサービスを提供するということです」と指摘している。行政の補助に頼った仕組みでは、持続可能な取り組みとは言えない。また、ただ森を開放するだけでは都会の人に“価値”を感じてもらえない。森という空間にどのような価値を見出し、都会の人に何を提供できるか。そうした潜在的な需要を形にしていく支援によって都会の人と森を繋ぎ、100年先も残る豊かな森を守っていく。それが『森と未来』のミッションの一つとなっている。

もう一つ取り組みが人材育成だ。「全国にはまだまだ森林に関するたくさんのニーズやシーズが埋もれていて、私たちももっと仲間を増やしていかなければ対応しきれません。そこで、『Shinrin-yoku Facilitator®︎』(森林浴ファシリテーター)の育成を進めています」とミッションの実現に向けて、森に関する知識とスキルを身に付けた人材育成にも取り組んでいる。森と未来の『Shinrin-yoku Facilitator®︎ 養成講座』では、森林の基礎知識をはじめ、森林浴に適した森の見つけ方、地域との連携、森林浴の効果や手法、森林浴の企画〜実践まで、森林浴を提供するために最低限必要な知識を半年間かけて身につける。

「森林浴ファシリテーターとは、森林浴の取り組みを通じて、森林や地域、関わるすべての人がより良い状態となるよう活動を導く存在です。都会の人、地域の森、地域の経済だけでなく、森に関わる全てのヒト、モノに喜ばれる、三方、四方、五方よしとなる企画とその実行を目標としています」と期待を語っている。

都会の人と地域の森を繋ぐ。その取り組みを進めるうえで注意すべき点がいくつかある。その一つが都会と地域の価値観の違いだ。「都会の人にとって非日常の空間である森は、山村地域の人にとっては日常の空間。無遠慮に足を踏み入れるのではなく、森という空間と森に関わる人たちへのリスペクトを感じてほしい。逆に、山村地域の人は都会の人が何を求めて森に来るのか、ということを理解して森の管理・整備を行う必要があります。お互いがお互いを尊重することで、良好な関係が構築でき、新たな産業につながっていくと感じています」

都会と地域の良好な関係の構築。その近道は「森を知ること」と小野氏は言う。 「偏見かもしれませんが、天然林はいいもので人工林は良くないものという概念が世間に存在しているように感じています。しかし、一時期荒廃してしまった日本の森は、戦後の林業振興のために造られた人工林のおかげで今の緑豊かな山林に回復したというのも事実です。『森と未来』では森林浴に加えて、講演や執筆活動を通して、正しく“森を知る”機会を増やし、都会の人と山村地域の人の相互理解の促進にも取り組んでいます。森を知り触れ合うことで、都会の人は森に愛着を感じ森と森に関わる人たちにリスペクトを抱く。そうすると山村地域の人たちももっと森を感じ、美しさを知ってほしいという気持ちになる。そうした好循環が森のさらなる価値向上につながっていきます」。森を知ることが森の価値を高め、新たなサービスを生み出していく。そうした好循環が持続可能な森林経営につながっていく。

そのほかにも、今後計画している活動が多くある。「いくつか考えていることはありますが、現在実施しているインバウンドツアーなどの海外向け事業を拡大していきたいと考えています。森林浴発祥の国である日本の取り組みは、海外からも注目されています。ヨガをやっている人が発祥国のインドでヨガを学ぶ経験に憧れを抱くように、日本で森林浴を学びたいという海外の方からの問い合わせが増えています。『Shinrin-yoku』は世界で通じる言葉になっています。発祥の国として高い意識をもって取り組みたいですね」とインバウンド事業にも意欲を見せている。

もう一つは、森の価値を示す多様な評価指標の構築だ。森の価値を広げていくには、官民問わず様々な主体の参画も有効だが、森の成長は数十年単位のゆったりとしたもので、取り組みの効果を図るには長期的な評価が必要となる。しかし、行政でも民間企業でも、事業の継続には一定期間での目に見える成果が不可欠だ。「現在は、温室効果ガスの吸収効果や植林の本数、間伐の実施などが評価指標となっていますが、森林の価値を示せるもっと多様な評価指標があれば、投資効果が“見える化”され、自治体も企業も長期的な取り組みが可能になるのではないかと考えています。例えば、森に人が訪れるための道の距離や空間の評価、また林業だけでなく森林サービスに関わる関係人口の数、森林浴による健康の変化など、様々な観点から森の価値を示していきたいですね」と期待を語る。

地方には人もお金も少ない。都会には人もお金も多くある。一方で、都会には癒しが少ないが、地方には様々な癒しを与えてくれる自然が豊富にある。だから、都会と地方を繋ぐことで、win-winの関係を作ることができる。何百年も前からあって、何百年先にもあるはずの自然。そんな当たり前に存在するものが失われないように。今を生きる人たちが見失ってしまった森の価値に再び気づくことができるように。『森と未来』は今日も都会の人と地域の森をつないでいる。

『季刊誌』に第7号を追加しました『MIZUマネジメント』第7号を追加しました。下の画像をクリック、または『季刊誌』のページをご覧ください。

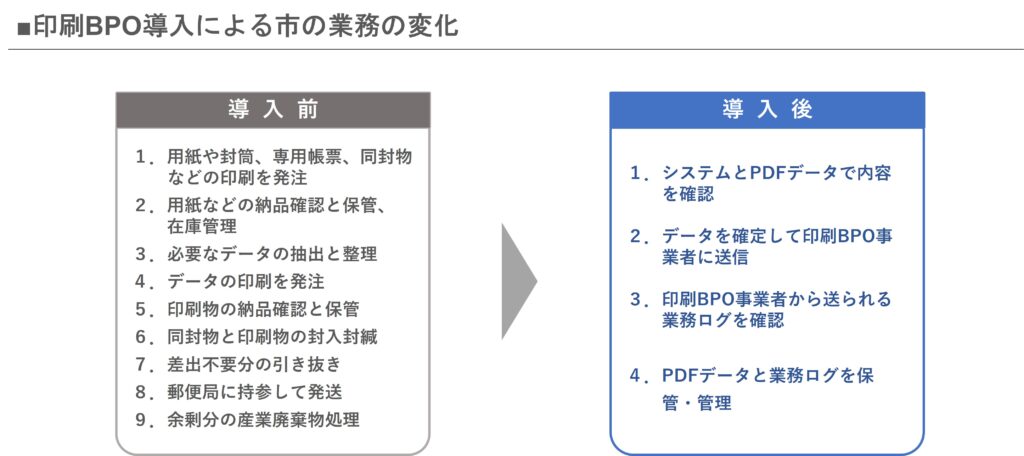

『印刷BPO』で実現する市民からも喜ばれる業務効率化業務効率化やワークライフバランスなど、“働き方改革”に向けた取り組みが多くの企業で進められている。行政においても一部で進められているが、サービス品質の維持も重要とされており、多くの自治体が頭を悩ませている。そうした中、前橋市では隣接する伊勢崎市と共同で『印刷BPO』を導入し、大きな成果を上げている。職員の負担を軽減しながら住民からも喜ばれる自治体初の取り組みとは。前橋市情報政策課の岡田寿史課長と牛込大貴主任に導入の経緯などを聞いた。

納税通知書や各種申請書類など、行政が取り扱う帳票類は多岐にわたる。住民一人ひとりの家族構成や生活環境によっても必要な帳票類は異なり、その準備や発送業務に膨大な労力を要している。前橋市では、業務改善の検討を進める中でこうした印刷・発送の手間とコストに着目し、隣接する伊勢崎市と共同で『印刷BPO』を導入した。

『BPO』とは、ビジネス・プロセス・アウトソーシングの略。業務の流れや仕組み全体を、専門業者にアウトソース(外部委託)することで、業務全体の効率化を図る。個別業務の外部委託よりも広い範囲の業務を包括的に委託するため、より高い効果を得ることができる取り組みとして注目されている。

前橋市と伊勢崎市が導入した『印刷BPO』は、両市合わせて100種類以上ある帳票類を対象に、関連業務のシステム化と外部委託の導入だけでなく、市民に分かりやすいデザインへの変更も通して、業務効率化と行政サービスの品質確保の両立を目的としている。

『印刷BPO』に取り組むきっかけは、政府が推奨する自治体クラウドの導入だ。自治体クラウドとは、複数の自治体が連携し、情報システムの集約と共同利用を進めることで、経費削減や住民サービスの向上等を図るというもの。前橋市でも隣接する伊勢崎市、高崎市と3市で『情報システム共同利用推進協議会』を設置し、業務最適化の検討を進めてきたが、その一環として2017年ごろから『印刷BPO』の検討を開始した。

対象となる帳票類は2市合計で100種類を超え、関係者も多数に及ぶため、円滑な検討を行うには検討体制にも工夫が必要となる。そうした検討体制について牛込氏は「関連する部署も多く、前橋市と伊勢崎市ではルールが異なるものたくさんあったので、検討に当たっては両市の情報政策課を事務局として方向性の統一と意見の集約を図りました。また、きめ細やかな議論を行うため、自治体クラウド導入のために設置した35のワーキンググループ(WG)を活用しました」と話す。

さらに、多くの部署にまたがるプロジェクトでは、一つのプロセスの遅れが全体に影響する。特に、一度決まったものに問題が見つかり前の工程からやり直すいわゆる『手戻り』の発生は、スケジュールだけでなく手間やコストにも影響を及ぼす。こうしたリスクを排して効率的な検討を進めるため、「検討段階では、手戻りなどによるスケジュールの遅れや工数の増加を防ぐために、担当WGや担当課でしっかりとコミュニケーションを図って確認し、承認後の再修正は原則行わないというルールを事務局で定めて、それを徹底しました」(牛込氏)という。

個別のWGの検討結果を事務局が総括し、全体のルールを定める。そのルールに基づいてそれぞれの担当者たちが意見を出し合い、最適な解答を導き出していく。そうした仕組みで検討を重ね、全体の意思統一を図りながら1年半の検討期間を経て、『印刷BPO』は2019年に運用を開始した。

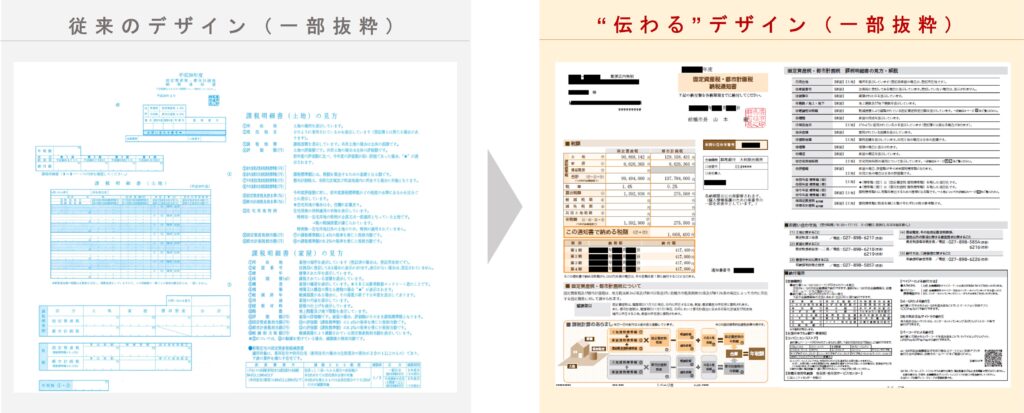

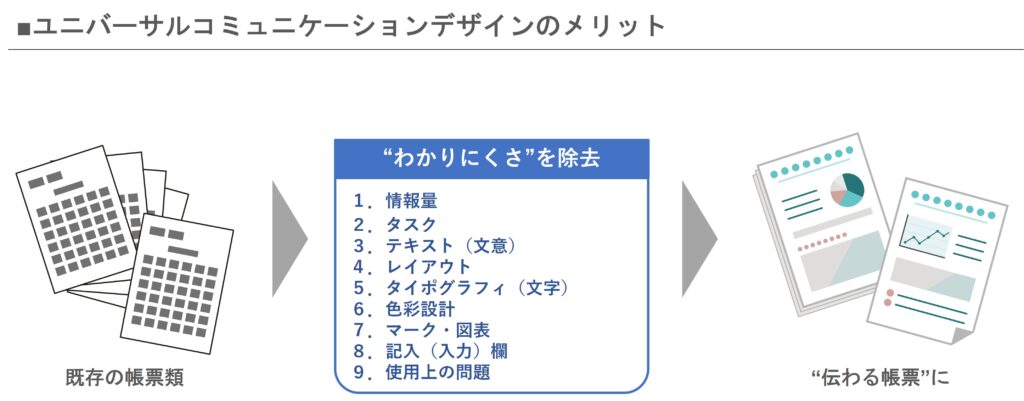

『印刷BPO』の検討にあたって重視したポイントの一つが、市民が理解しやすい帳票類とするためデザインの刷新だ。帳票類をはじめ行政文書は分かりにくいものが多い。マイナンバーカードの発行などは記憶に新しいが、手続きや書き方がわかりにくいために電話や来庁による問い合わせも少なくない。また、環境や家族構成などによっても必要書類が異なることが多く、説明のための同封物も個別に仕分ける必要があるなど、印刷・発送だけでなく関連業務でも多くの工数が必要となる。こうした課題を解決するため、「市民にも職員にもメリットがある仕組みとするため、ユニバーサルコミュニケーションデザイン認証(UCDA認証)に基づく新たなわかりやすいデザインを検討しました」(牛込氏)としている。

UCDA認証とは、一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会(UCDA)が運営するデザインのわかりやすさを評価する認証制度のこと。『わかりやすさ』という曖昧な概念に対して、情報量やレイアウト、色彩設計など9項目の評価基準を設定し、わかりにくくなる要素が排除されているかどうかを評価する。認証には、見やすさを認証する『見やすいデザイン』(レベル1)とユーザーの理解度まで踏み込んだ伝わりやすさを認証する『伝わるデザイン』(レベル2)の2段階が存在し、前橋市と伊勢崎市の印刷BPOでは、より評価項目の多い『伝わるデザイン』の認証を取得している。

「UCDA認証を取得した理由は、第三者による客観的な評価であることと、専門家と生活者の双方の目線から評価されるということにあります。帳票類のデザイン変更に際しては、“市民に伝わるデザイン”という目的は一致していたものの、担当者それぞれのこだわりや2市におけるこれまでの運用の違いなどから、多種多様な意見が出てくることが想定されました。そこで、第三者機関であるUCDAの認証取得という条件を付けることで、検討の方向性を一本化し、意見の調整を図りました。また、UCDA認証では専門家の評価だけでなく、生活者目線から実際の使用感を測るユーザーテストなども行われるという点も、“伝わるデザイン”に必要な要素だったと感じています」(牛込氏)

新たなデザインと情報システムの連携、細かな印字位置の調整など、試行錯誤を繰り返しながら丁寧な検討を進めていた中で、もう一つ課題となったのが通知書等と同時に発送する同封物の効率化だ。「前橋市においても、帳票の種類や対象となる方々の環境によって同封物が異なります。さらに、伊勢崎市とは同じ区分でも異なる同封物があるなど、同封物のルール作りにも様々な調整が必要でした」と岡田氏は当時の状況を振り返る。

同封物の区分が増えると作業が煩雑となり、効率化の効果が薄まってしまう。さらに、BPO事業者の定めた制限もあったことから、同封物を最小限に絞ることなどを盛り込んだ封入封緘仕様を定め、効率的な運用フローを模索した。

「それぞれのWGにおいても、同封物を減らすとサービスの低下につながるのではないかという懸念もありましたが、帳票自体を“伝わるデザイン”に刷新したことで、同封物を減らしても市民の理解は得られるとの方針のもと、ケースごとの同封物の区分をとりまとめました」(岡田氏)

こうした区分の見直しによりスムーズな外部委託が可能となり、封入封緘業務の効率化と発送ミスの減少などにつながっている。

多くの関係者による1年半にわたる検討の甲斐もあって、2019年の運用開始以降、『印刷BPO』事業は大きなトラブルもなく順調に推移しているという。「事前に様々な検証をしっかりとできた点も順調に運用できている理由だと思います。もちろん新しい仕組みとなったことで、導入当初は小さいミスやトラブルもありましたが、想定外の大きなトラブルは起きていません」(牛込氏)と運用開始からの5年間を振り返っている。

当初の目的であったコストと工数削減についても『印刷BPO』導入の効果が表れている。前橋市では対象となる28の帳票類の印刷・発送関連業務について、導入前には5年間で総額6億952万円の経費を要していたものが、導入後は3億7406万円となり38.63%のコスト削減を実現している。伊勢崎市も合わせた2市合計では5年間で49.74%と、約50%もの経費削減効果となっている。

また、「工数についても、従来と比べて職員が直接行う業務が減っただけでなく、手作業だったが故のミスも無くなりました。さらに、紙や印刷、封入封緘業務の発注などこれまで担当課が個別に行ってきた契約や発注依頼の一本化による納期の短縮、納品物の保管や封入封緘のために会議室を長期間確保する必要がなくなるなど、様々な効率化が図られており、数値化は難しいですがかなり大きな効果が出ています」(牛込氏)と実感を語っている。

“伝わるデザイン”へと変更した帳票類については、「導入前と比べて問い合わせ件数が約3割減少しているという状況です。市民の皆様にもわかりやすいデザインにできたのではないかと感じています」(牛込氏)としている。こうしたことからも、業務の効率化だけでなく市民にとってもメリットのある取り組みであることがわかる。

さらに、「『印刷BPO』では市の担当課によるデータチェックに加えて、BPO事業者も様々なチェック項目を設定してデータの内容や発送件数などを確認しています。二重の確認体制となったことで、これまで以上に入力や発送ミスを防止できるようになりました。さらに、事業者から作業報告のログ(履歴情報)が発行されるので、トレーサビリティも確保されています。万が一、市民からの問い合わせや何らかのトラブルがあった際でも、こうした履歴情報をもとに適切に対応できるという点も『印刷BPO』のメリットと言えます」(牛込氏)としており、業務の信頼性向上にもつながっている。

今後の取り組みについて、牛込氏は「政府が進める自治体システムの標準化への対応が、喫緊の課題と考えていますと語る。政府は、自治体システムのさらなる連携に向けて『地方公共団体情報システム標準化基本方針』を定め、2025年度末までに、デジタル庁が整備するマルチクラウドである「ガバメントクラウド」を活用した標準準拠システムへの移行を呼び掛けている。

前橋市ではすでに検討に着手しており、「帳票類についても国の示した標準仕様に適応させるため、デザインやシステムを更新していく必要があります。これには、印刷BPOの導入時と同じような検討が必要となりますが、以前のノウハウもあるので円滑に進め、2024年度中に対応を完了させる計画で検討を進めています」(牛込氏)としている。市民にも職員にも喜ばれる取り組みが、標準化を通して全国に広がっていくかもしれない。

『働き方/子育て』の記事を更新しました記事コンテンツの『働き方/「子育て』に、新たな記事(「『印刷BPO』で実現する市民からも喜ばれる業務効率化」)を追加しました。

『食と農』の記事を更新しました記事コンテンツの『食と農』に、新たな記事(「香りと時間を味わう『木の酒』ではじまる持続可能な森林経営」)を追加しました。

香りと時間を味わう『木の酒』ではじまる持続可能な森林経営米やブドウ、穀物やイモ類など、糖質を含む原料から作られるアルコール飲料は、世界中で楽しまれている嗜好品だ。しかし、もっと身近にアルコール原料となり得る未利用資源が豊富に存在している。それが樹木だ。木材の用途開発を進めていた森林総合研究所では、世界で初めて木を原料とする『木の酒』の開発に成功し、醸造技術を確立した。持続可能な森林経営への貢献が期待される香り高い『木の酒』について、森林総合研究所の野尻昌信・研究専門員に聞いた。

日本は国土の約7割を森林が占める世界でも有数の森林国だ。特に、その4割に当たる人工林の面積は1020万ヘクタールにおよび、世界第8位(国連食糧農業機関『世界森林資源評価2020』)とされている。人工林は適切な管理がなされなければ荒廃してしまうため、伐採による適度な利用や再造林などを定期的に行わなければならないが、それが十分とは言えないのが現状だ。森林総合研究所では、その解決策の一つとして木材の用途拡大の研究を進めており、『木の酒』もその一つとして生み出された。

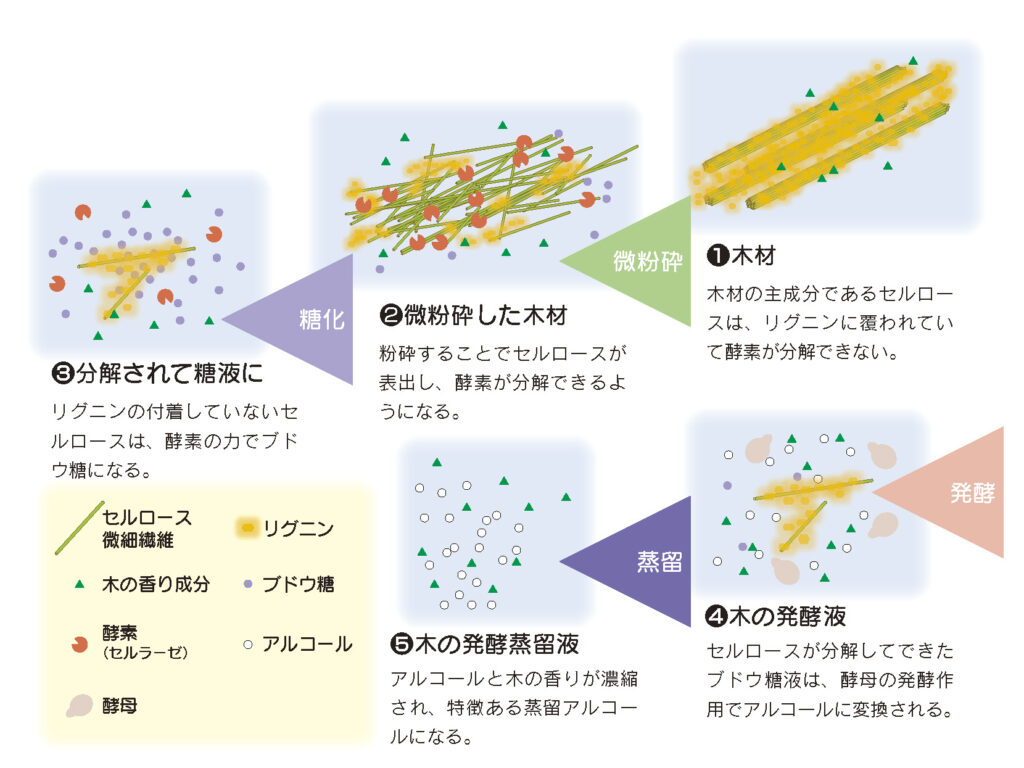

木を構成している成分は、セルロースやリグニン、ヘミセルロースなどの物質だ。このうち、約50%を占めるセルロースはブドウ糖からできており、紙の原料となるパルプやレーヨンの原料などとしても使われている。しかし、セルロースはリグニンに覆われているため、通常は薬品を使った化学処理や熱処理によってリグニンなどを取り除いている。

野尻氏は、「用途開発に当たっては、化学処理や熱処理など成分の劣化を招く処理を行わず、木材成分をできるだけピュアな形で活用できる用途を検討してきました。その中で、以前に行っていた木材からメタンガスを製造する研究の時のノウハウを生かしたら、化学処理や熱処理に頼らずともセルロースをアルコール発酵できるのではないかと思い、木そのものを原料とする『木の酒』を試しに作ってみようということになりました」と研究のきっかけを語る。“お試し”という雰囲気で始まったこの研究が、様々な試行錯誤を経て世界初の成果につながった。

『木の酒』は人の口に入るものなので、化学処理や熱処理を行わず安全性を確保できる形でセルロースを表出させる必要がある。そこで注目したのが、『湿式ミリング処理』という方法だ。これは、ジルコニアを主原料とするビーズを使って加水しながら木材をすり潰していくことで、木材を微粉砕するというシステム。通常の乾式粉砕では、細かくなった木粉同士がくっついてしまうアグリゲーションといった現象や静電気の影響などによってミリレベルの粉砕が限界だが、この手法では1㎛(1/1000mm)まで木材を粉砕することができるという。このレベルまで粉砕することで、セルロースが表出され糖化・発酵が可能になる。

野尻氏らが確立した醸造工程を見ると、まず粉末化した木材を湿式ミリング処理によってクリーム状のスラリーとし、そこに酵素(セルラーゼ)を加えるとセルロースが分解されブドウ糖液となる。そのブドウ糖液に酵母を加えることで発酵が始まり、ブドウ糖液がアルコールに変換される。そうしてできた発酵液は水分が多いため度数の低いアルコールだが、蒸留することで濃縮され香り豊かな『木の酒』となる。

「湿式粉砕のため多くの水を使用しているので、蒸留前は度数が1~2度の薄いアルコールとなります。水分を減らすとスラリーの粘度が上がってトラブルの原因となってしまうので、最後に蒸留工程を加えることで35度までアルコールを濃縮しています。だいたい2kgの木材からウイスキーボトル1本(750ml)の『木の酒』を造ることができ、樹齢50年ぐらいのスギであればウイスキーボトル100本以上ができる計算になります」(野尻氏)という。湿式粉砕処理のデメリットを補完するために加えられた蒸留工程が、アルコールだけでなく木の香り成分も濃縮し、新たな価値を生み出している。 野尻氏は「私は木質からのバイオエタノール生成など主に糖化発酵技術の研究に取り組んできたので、こうした粉砕技術に精通した研究メンバーと協力することで、『木の酒』にたどり着くことができました」と8年に及ぶ研究を振り返る。粉砕と発酵。2つの異なる技術が融合することで『木の酒』が誕生した。

野尻氏らの研究チームでは、スギ、シラカンバ、ミズナラ、クロモジの4樹種について、安全性試験(有害物質分析、変異原性試験、動物経口毒性試験)を行い飲料用アルコールとして問題がないことを確認している。「樽材やお箸や楊枝など食に関連する分野ですでに利用されており、安全性が高いだろうということで樹種の選定をしました。成分分析なども行いましたが、ネガティブなデータが出なかったのでホッとしています」

さらに、現在はヤマザクラなど新たな4樹種についても安全性試験を実施しており、来年度をめどに8種類の『木の酒』が完成する見通しだ。

樹種による違いについては、「香り成分も含めて成分評価を行っていますが、原料となる木の種類によって、成分にも違いがあることが分かっています。例えば、スギの蒸留液には木の香り成分であるセスキテルペンが多く含まれていて、杉樽に似た香りがします。シラカンバの蒸留液には桃の花の香り成分と同じ酢酸フェネチルなどが含まれ、フルーティーな印象があります。また、ジャパニーズオークとも言われウイスキーの樽材としても使われているミズナラは、ウイスキーを思わせる豊潤でスモーキーな香りを感じることができます。さらに、エッセンシャルオイルにも使われるクロモジは、蒸留液も柑橘系の強い香りが特徴的です。どれが一番美味しいかと聞かれることもありますが、個人的には全部美味しいと思っています。それぞれに個性があるので様々な楽しみ方ができると思います」と印象を語っている。

樹種ごとに異なる個性を楽しめる。『木の酒』にはまだまだ奥深い魅力が秘められている。

このように多くの魅力を持つ『木の酒』だが、商品化に向けてはまだ課題が残されている。中でも大きな壁となるのがコストと生産性だ。「『木の酒』はお酒の分類としてはスピリッツなどに該当します。スピリッツは年間6kℓ以上の製造見込みがなければ規定を満たすことができず、酒類製造免許を取得できません。湿式ミリング処理装置の大型化が難しいため、この基準をギリギリで満たすことができるというのが現状です。つまり、大量生産によるスケールメリットが出しにくく、製造コストが高くなってしまうという課題があります」という。そこで、研究チームが目を付けたのが木の持つ価値の活用だ。

「木材の用途として酒を選んだ理由の一つに、付加価値がつけやすくコストや生産性といった課題を克服できるのではないかという期待があります。木を使ったお酒という希少性に加えて、個性的な香りや木の使うことによる環境貢献、さらに木を育てるために要する“時間”や“ストーリー”も価値として示せれば、多少高めの値段設定となっても手に取ってもらえるのではないかと考えています」

例えば、成木と言われる樹齢36~40年のスギであれば、1ヘクタールで1年間に約8.8トンの二酸化炭素(CO2)を吸収する。1世帯から1年間に排出されるCO2の量は4480kg(「温室効果ガスインベントリオフィス」2019年公開データ)とされており、これは、樹齢36~40年のスギ約15本が蓄えている量に相当する。スギは樹齢50年を超えるとCO2吸収量も減少してしまうので、森林吸収機能の維持には適切な伐採と新たな植樹による再造林が欠かせない。『木の酒』によって酒造りを目的とした伐採や植樹が進み、健全な森林の維持と地球温暖化対策に貢献できるという“価値”も期待できる。

また、「木の良さには、味や香りだけではなく木が育った時間も含まれるのではないかと思っています。例えば、ワインでは生まれた年のビンテージをプレゼントするということがありますが、『木の酒』であれば生まれた年に植えられた木でできたお酒を飲みながら、それまでの思い出や“ストーリー”に思いを馳せる。そんな楽しみ方もできるのではないでしょうか」

そのほか、地域性に伴う付加価値も考えられる。天然スギは森の香り成分の一つであるテルペン類を放出するが、地域によってその量や種類に違いがあることが分かっている。「異なる地域の木で『木の酒』を造ったときにどんな違いが出るかはまだ検証していませんが、地域によって味や香りが異なるお酒となる可能性があります。大型化できない分、クラフトビールのように地域に密着した小規模生産というビジネスモデルも考えられるかもしれません。今日はどこの『木』を飲もうか、そんな楽しみ方も面白いと思います」と期待を語る。ワインでもウイスキーでも生産地ごとのブランドが存在する。地域ごとの個性を表現できれば、いずれは日本各地に『木の酒』のブランドが生まれるかもしれない。

今後の商業化について野尻氏は、「我々はあくまで研究機関なので、『木の酒』がどのように商業化されて広まっていくかは、研究としては対象外となります。しかし、一般公開で行った『木の酒』の香り体験会では参加者の反応も上々だったので、手応えを感じています。すでに複数の酒造メーカーなどと『木の酒』に関する特許実施許諾契約を結んでおり、製造・販売に向けたプロジェクトも進んでいるので、我々としても楽しみにしています」と期待を語る。2023年7月には、研究所内に技術普及の拠点となる『木質バイオマス変換新技術研究棟』も整備され、民間への技術普及にも本腰を入れている。

これまで食用とすることができなかった『木』を原料とする画期的なアルコール飲料が、日本の新たな酒文化と持続可能な森林を作り出していく。

『季刊誌』に第6号を追加しました『MIZUマネジメント』第6号を追加しました。下の画像をクリック、または『季刊誌』のページをご覧ください。

『食と農』の記事を更新しました記事コンテンツの『食と農』に、新たな記事(有機肥料で進める地域の資源循環)を追加しました。

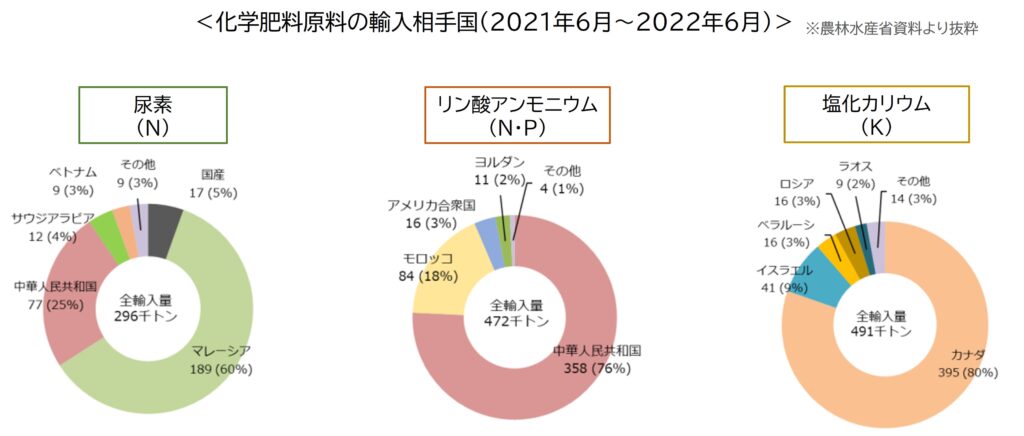

有機肥料で進める地域の資源循環国際的な肥料価格高騰を受け、肥料原料として未利用資源が注目されている。日本では人口減少とともに肥料の使用量も減っているが、世界では人口増加とともに肥料需要が増加しており、自国優先として肥料の輸出を制限する国も出てきている。肥料原料のほとんどを海外に依存している日本では、肥料の安定確保のために国産の割合を増やすことも重要であり、家畜由来の堆肥や下水汚泥といった国内の未利用資源を活用した有機肥料の導入が急がれている。そこで、有機肥料の拡大に取り組んでいる朝日アグリア株式会社(以下、「朝日アグリア」)に、肥料原料と資源循環の取り組みを聞いた。

化学肥料の主な原料は尿素、リン酸アンモニウム、塩化カリウムだが、日本では約99%を輸入に依存している。そのため、国際情勢や為替状況などによっては安定的な確保が難しくなる。さらに、肥料の製造コストに占める肥料原料の割合は約6割とされており、輸入価格の高騰はそのまま肥料価格に直結する。

実際、国内における肥料価格は高い水準のまま推移しており、ピークとなった2022年の肥料価格は高騰前の3倍近い水準となっている。こうした状況について、朝日アグリアは「肥料原料の高騰はこれまでにも一定周期で発生していますが、今回はピークを過ぎても高止まりが続いており、これまでのような一過性のものではないという見方が強まっています」としている。特に、リン酸アンモニウムについては主要輸出国である中国が輸出を規制するなど、先行きは不透明なものとなっている。

こうした背景から、肥料の持続可能な供給体制を確保するため、政府は家畜排せつ物や食品残さ、下水汚泥といった国内の未利用資源を活用した有機肥料への転換を急いでいる。農林水産省が進める『みどりの食料システム戦略』においても、2030年までに化学肥料の使用量を20%低減、さらに2050年までに30%低減という目標を打ち出している。

また、化学肥料の低減は肥料の安定確保だけでなくカーボンニュートラルの推進にも貢献する。化学肥料の使用により、CO2の約300倍の温室効果があるとされるN2Oが発生することが分かっており、脱炭素の観点からも化学肥料の低減は効果的な施策と言える。

化学肥料が使われる理由は、その使いやすさと速効性にある。加工や成分調整が容易で品質が安定しているだけでなく、短期間での効果が期待できるため、高い生産性を実現できる。もちろん良いことばかりではない。前述のようにN2Oの発生を招くばかりではなく、長年化学肥料のみを使用し続けると土壌に有機質が補給されず地力を弱めてしまうため、保水力や保肥力が低下し、病害虫や病原菌が発生しやすくなるといったデメリットもある。

一方、堆肥や緑肥などの有機物は、緩効性のため肥料効果が出るのに時間がかかり、種類によって成分にばらつきがあるが、土壌環境の改善による地力の増進や保水力、保肥力の向上、病害虫や病原菌の発生抑制などの効果が認められている。しかし、多くの農家がその重要性を理解しながらも使用が進まないのは、そのハンドリングの悪さによるところが大きい。

こうした中、朝日アグリアでは「有機肥料を”もっと”使いやすく!」をコンセプトに、独自技術によりデメリットを改善した有機肥料の普及拡大に取り組んでいる。油かすや大豆かす、フェザーミール(羽毛の加工物)などの食品加工残さを原料とした従来型の有機肥料に加え、十数年前から牛ふんや豚ふん、鶏ふんなど家畜排せつ物から作られる堆肥を原料とする混合肥料の製造も開始。『堆肥を極める』をテーマに、全国のJAなどと連携しながら着実に売り上げを伸ばしている。

同社最大の特徴は、堆肥などの有機原料を一般的な農業用機械でも扱いやすい硬度、形状に加工できる独自の造粒技術にある。「化学肥料原料の粒状への加工は多くの肥料会社が行っていますが、有機原料を機械で扱える性状に造粒する技術は当社がナンバーワンだと自負しています」と自信をうかがわせる。

家畜排せつ物などを原料とする堆肥は運搬や散布のしにくさ、地域ごとの成分のばらつきなどが課題となって利用が進んでいない未利用資源の一つだ。同社では、品質管理された高品質な堆肥を原料に、不足する肥料成分を化学肥料原料で補う『混合堆肥複合肥料』とすることで、有機肥料のメリットと化学肥料のメリットを同時に享受できる“いいとこ取り”の肥料を開発。『エコレット』シリーズとして展開している。

朝日アグリアでは、「従来の堆肥は、その形状から専用の農業用機械や人の手で散布する必要があります。しかし、当社のエコレットシリーズは独自の造粒技術により一般的な農業用機械を使った効率的で手間のかからない散布が可能になります。また、製造過程で高温乾燥することで雑草種子や病原菌などへの対策を講じているほか、使用する堆肥の重量も処理前の10分の1程度となり、重量当たりの肥料成分の含有量が保証されているというメリットもあります」とエコレットシリーズの優位性を語っている。ハンドリングの良さと肥料としての高い性能に加えて、水分が低いため運搬コストも抑えられる。さらに、堆肥という国内の原料を採用しているため原料高騰の影響も受けにくいという点が評価され、順調に売り上げを伸ばしている。

さらに、「地力を増進させる効果は使い始めてすぐに実感できるわけではありませんが、国や県の試験場での連用試験では根の張りや成長促進など目に見える形でその効果が表れてきます。使い続けることでじわじわと効果を実感できるということからリピーターが増え、販売開始3年目あたりから販売量も増加しており、10年目となる2022年度は1万トンを超えました。来年度にはエコレットをはじめとした堆肥を原料に使用した肥料の販売量を3万トンまで拡大させることを目標としています。地域の資源循環と有機肥料の利用拡大を目指して、今後も取り組みを強化していきます」と意欲を見せている。

また、堆肥利用による地域資源循環の取り組みにも着手している。「商品としての価値を維持するため、原料である堆肥は高品質なものを厳選していますが、地域の資源循環にも貢献したいという思いから、関東工場、千葉工場、関西工場を拠点に、特定の堆肥を原料に使用した肥料をその堆肥が発生した地域で販売する耕畜連携の取り組みを進めています。堆肥利用の拡大には我々のような肥料会社だけでなく、堆肥の供給元である畜産農家や肥料のユーザーである耕種農家、また各地のJA組織など関係者が一体となった全国的な取り組みが必要です。当社としては、様々なパートナーとの連携も視野に、各地域に適した資源循環システムを提案していけたらと考えています」と地域協働への思いを語る。

農林水産省と国土交通省では安定的な肥料原料確保のさらなる促進に向けて、肥料法に基づく肥料の新たな公定規格として『菌体りん酸肥料』を新設し、2023年10月1日から運用を開始した。これは、下水汚泥やし尿汚泥、工業汚泥など国内の未利用資源の利用拡大を図るための措置となる。すでに『汚泥肥料』という規格もあり、製品中の重金属が基準値を超えていないことや植物への害が認められないものに限って登録・流通が認められているが、肥料成分のばらつきが大きいことから含まれる肥料成分を保証できず、ほかの肥料との混合などは認められていない。

一方、新たな公定規格である『菌体りん酸肥料』は、汚泥肥料の条件に加えて原料の管理や年4回以上の肥料の分析などを盛り込んだ品質管理計画の作成とそれに基づく適切な管理が追加されている。これにより肥料成分の保証が可能となり、ほかの肥料と混合して使用できるなど活用の幅が大きく広がった。

この新規格について朝日アグリアでは、「新たな公定規格によって、未利用資源のさらなる有効活用が期待されます。もちろん、当社としても新たなビジネスチャンスであり、新規格に基づく商品開発に着手しています。下水汚泥などは重金属等の有害成分や地域ごとに異なる肥料成分、肥料成分として期待されるリンの形態把握など、安定した肥料原料として活用するために解決すべき課題が残されていますが、自治体など関係者と連携しながら技術開発に取り組んでいます。当社独自の造粒技術を生かした新たな有機肥料として、製品化を実現したいと思っています」としている。

独自の技術で有機肥料の道を切り開いてきた、朝日アグリアの新たな挑戦が始まっている。

『働き方/子育て』の記事を更新しました記事コンテンツの『働き方/子育て』に、新たな記事(『Edv Path』で拓く新たな教育のスタンダード)を追加しました。